|

(2025/01/13) (2025/01/13)

年が明けました。今年最初のネタはこれになります。

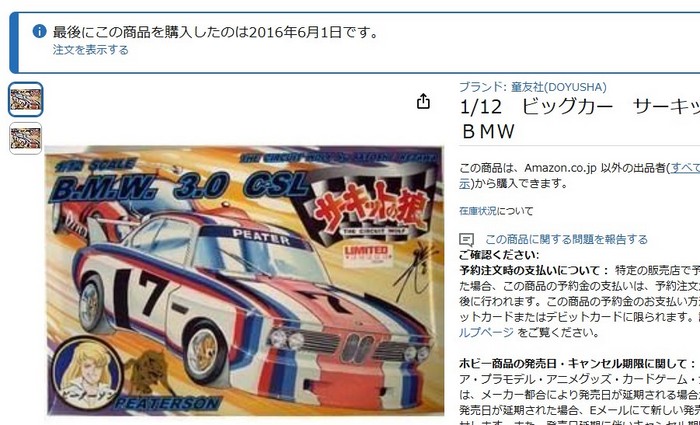

もともとは今はなき大滝製作所のキットで、大滝が廃業した後は童友社が金型を引き継いで生産していました。

(現在は絶版だと思う)

大滝がこのキットを最初に発売したのは1976年、また翌1977年にはラジコンキットとしてもリリースされています。

当時私は大学生でしたが、プラモの方はカルダーのアートカー仕様で作ったことがありますし、ラジコンの方も当時行きつけの模型店(クリヤマではない)に頼まれて作っています。

|

|

電動ラジコンカーはタミヤが1976年にポルシェ934を出したことがきっかけでブームになり、それを見てライバル各社もこぞって参入してきました。模型

店にも子供たちが殺到しましたが、自分で組み立てられない子供たちも多かった。当時はレースに使える完成品キットなどありませんし。

そこで模型店から私含め3人ほどの常連客(全員学生)に”制作代行”の仕事が舞い込んできました。

キットとプロポを預かり、組立・塗装・テスト走行を行い、大体3〜4日で納品していました。作ったキットはタミヤが多かったですが大滝含めそれ以外のメーカーのキットも結構あって、各社の設計思想の違いは機械工学を学ぶ立場からも勉強になりました。

頂いたバイト代は貧乏学生にはとてもありがたかったです。

|

今回のキットを手に入れたのは2016年。 今回のキットを手に入れたのは2016年。

もともといつかは作ろうと思っていたところ、1万円以下で売られていたのを見つけ、とりあえず確保していたんでした。

今回調べたら(ルートにもよりますが)3〜7万円もするのにびっくり。

こんな風に確保してあるキットは他にもあります。年齢的にも「いつかは」が通用しなくなってきています。そういうキットは「速やかに」作らねば。

|

ではキットを見てみましょう。 ではキットを見てみましょう。

とてもでかいです。 |

中もぎっしり。 中もぎっしり。

特別のキットなんだってオーラを感じます。

|

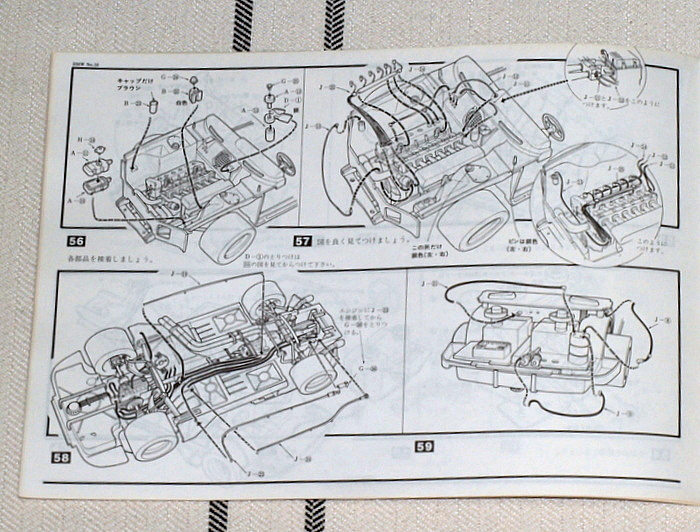

キット自体の作り込み度ですが、タミヤと比べるとやや大味で精密感に欠けるところはあるものの、例えばサスペンションアームやタイロッドはとても太く、タミヤよりはるかに強度があります。 キット自体の作り込み度ですが、タミヤと比べるとやや大味で精密感に欠けるところはあるものの、例えばサスペンションアームやタイロッドはとても太く、タミヤよりはるかに強度があります。

逆に完成したらあんまり目立たないところに配管類が這わされていたりと、「無理にそこまでしなくても・・・」と感じる部分もあります。 |

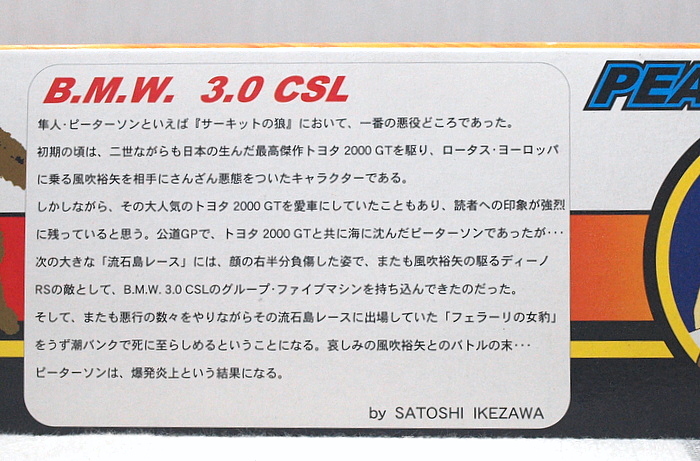

なおサーキットの狼バージョンは童友社になってから追加されたようです。

(ちなみに隼人・ピーターソンは流石島レースで行方不明になりますが死んではおらず、モデナの剣で再登場しています) |

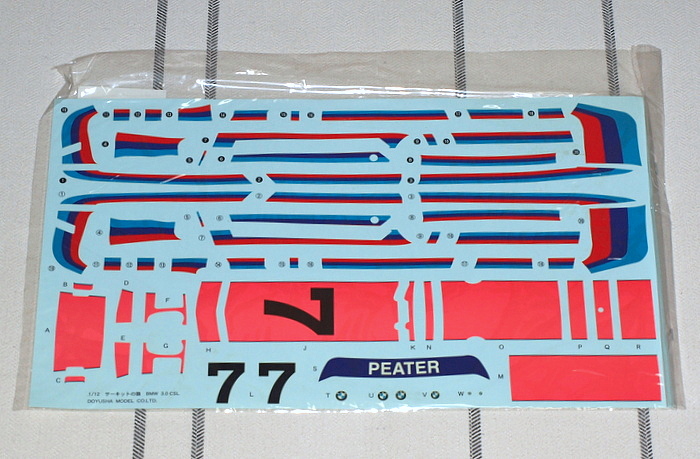

デカールはこんな感じ。 デカールはこんな感じ。

ワークス仕様と似ていますが微妙に違う。 |

しかも原作のカラーリングと全く違っている。 しかも原作のカラーリングと全く違っている。

これを塗装で表現することもできますが、あまり好みではないのが正直なところ。 |

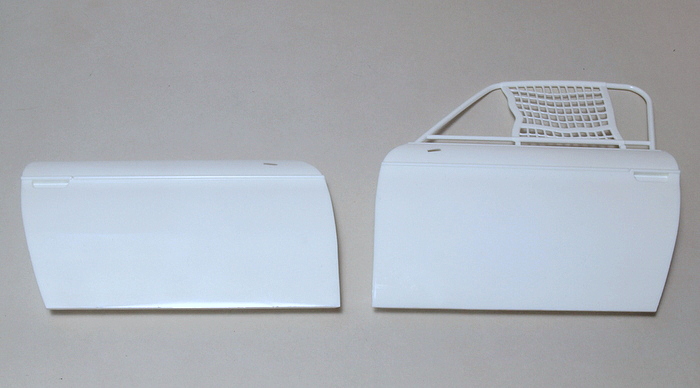

ドアを見てみます。 ドアを見てみます。

大滝のお約束(?)で、デルタウィンドウ(フロントクォーターウィンドウ=三角窓が入るところ)が再現されていません。 |

ここは自作します。 ここは自作します。 |

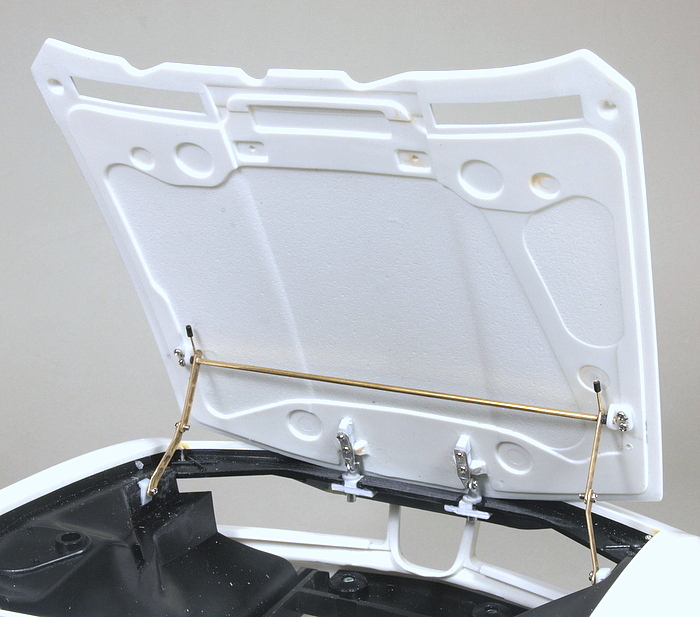

ボンネットは前ヒンジですが、設計が不完全でボンネットが30度くらいしか開きません。 ボンネットは前ヒンジですが、設計が不完全でボンネットが30度くらいしか開きません。

これではエンジンを十分見せられないので、色々と作り直します。 |

また特徴的なボンネットステーも再現します。 また特徴的なボンネットステーも再現します。 |

こんな感じになりました。 こんな感じになりました。 |

動きは動画で。 動きは動画で。

(なお「くの字型」に折れる部分ですが、実車ではボンネットをたたむ時に後方に折れるようになっています。わかっている上で工作の都合でこうしました) |

この程度まで開けば十分かな。 この程度まで開けば十分かな。

|

とりあえずここまで。 とりあえずここまで。

この他にもやりたいことはいくつかありますが、順次説明していきますね。

それにしてもかっこいい車だなあ。 |

|

|

|

(2025/01/19) (2025/01/19)

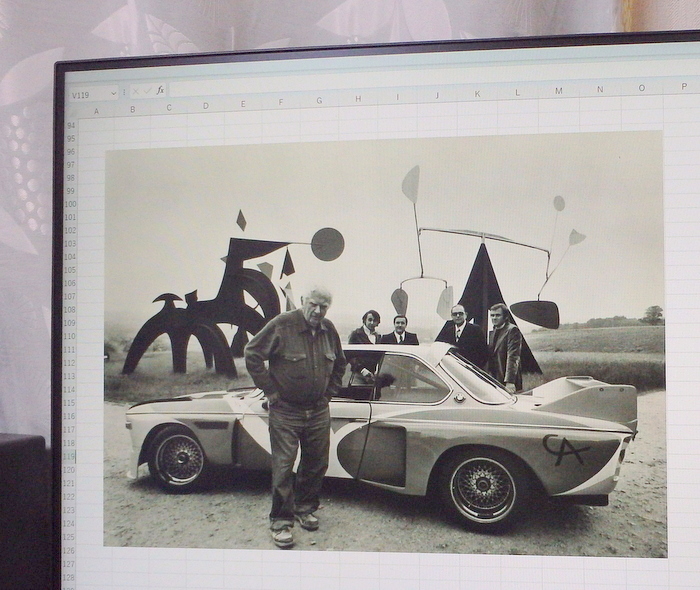

カラーリングはこれにします。特に意表を突くものではありませんが、今回これにしたのはフィギュアと絡めてみたかったからです。 |

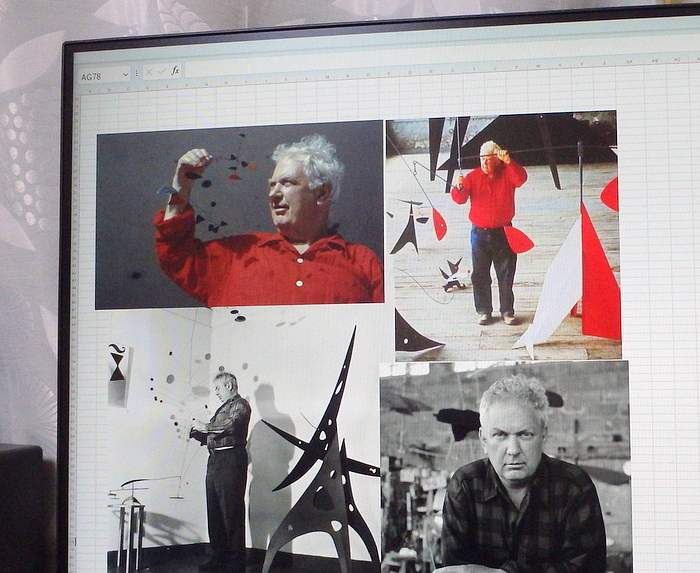

実車のカラーリングは芸術家のアレクサンダー・カルダー(1897〜1976)によって1975年にデザインされています。 実車のカラーリングは芸術家のアレクサンダー・カルダー(1897〜1976)によって1975年にデザインされています。BMWの「アートカー」シリーズ

の栄えある第一作です。 |

カルダーはキネティック(動的な)アートを追い求める中で「モビール」と言う手法を確立し、後の世代に大きな影響を与えました。 カルダーはキネティック(動的な)アートを追い求める中で「モビール」と言う手法を確立し、後の世代に大きな影響を与えました。

要するに複雑なやじろべえが風などで動く、形が定まらない面白さ・・・って感じかな。

その意味でアートカーは究極の「動的アート」と言え、実際にルマンに参加したこともあって、とても人気があります。

ミニカーは数多く出ていますし、プラモをカルダー塗装にした作例も何度か見たことがあります。

どれも素晴らしく、私が後追いで作ったとしても今一つ面白くない。

そこでカルダー本人にスポットをあてて作れたらいいなと考えました。

|

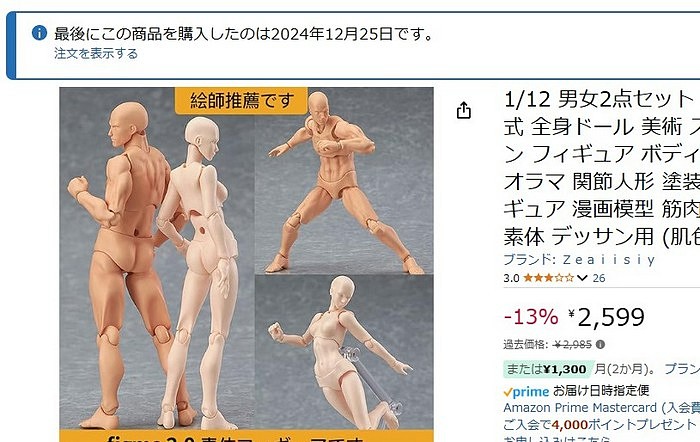

問題はフィギュア。 問題はフィギュア。

正直言ってフィギュアのスクラッチは得意とは言えず、色々考えた末にこんな手法で作ることにしました。

・1/12の男性素体を使いポージングする

・素体の筋肉を一部削り、逆に贅肉を盛りつけて体を作る

・その上から衣服のしわを盛り付ける |

|

まずはこんな感じになりました。 まずはこんな感じになりました。

難しかったのはむしろ「モビール」の方。ちょっとしたことでバランスが崩れ、なかなか上手く行きません。

でも何とか風で揺れるモビールができました。 |

カルダーのアートカーは本人が亡くなる前年に作られたもので、その時の年齢は78歳。写真を見ても相当老けた感じがします。 カルダーのアートカーは本人が亡くなる前年に作られたもので、その時の年齢は78歳。写真を見ても相当老けた感じがします。

今回のフィギュアはそれよりももう10歳ほど若いイメージでやってみました。 |

フィギュア全体の出来は60点くらいかな。 フィギュア全体の出来は60点くらいかな。

世の中に出回っているフィギュアのプラモやガレキ、どれも「誰か」が造形したものですが、自分でやってみるとその難しさが見えてきます。

さらに最近は3D造形も容易ですから、今回の私のような作り方は時代遅れなのかもしれない。

でもまあ作ってて結構楽しいので、これはこれで良いのかも。 |

なお大滝の1/12BMWのアートカーは1977年ごろに一度作っています。完成品は他の人にあげてしまって手元にはありません。 なお大滝の1/12BMWのアートカーは1977年ごろに一度作っています。完成品は他の人にあげてしまって手元にはありません。

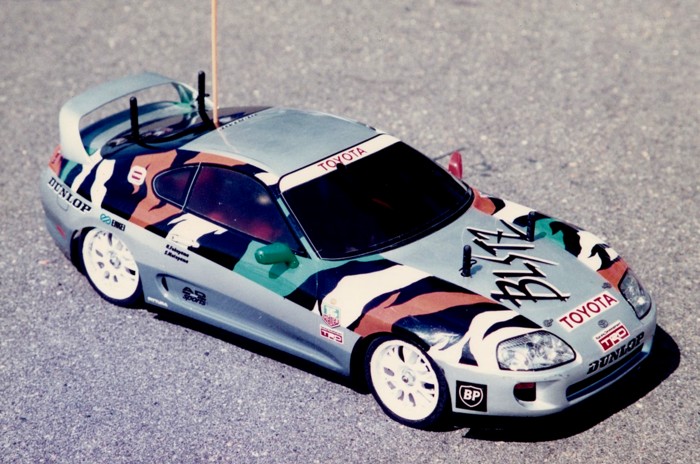

でも自分としてはとても面白かったせいか、その後のラジコンボディー塗装でも、なんかアートカーっぽい表現にしているのもありますね。 |

このデザインは何かからパクったような気がします。35年くらい前の話なのでよく覚えていませんが。 このデザインは何かからパクったような気がします。35年くらい前の話なのでよく覚えていませんが。

|

|